在亚洲水稻产区,有一种名为褐飞虱的小虫,看似不起眼,却每年给水稻生产带来巨大损失,堪称稻区 “隐形杀手”。长期以来,化学杀虫剂是防控褐飞虱的主要手段,但农民们常遇到一个奇怪现象:有些农药用了之后,褐飞虱数量不仅没减少,反而很快超过之前的水平,这种 “越治越多” 的情况被称为害虫 “再猖獗”,让水稻可持续生产面临严峻挑战。

亚致死剂量农药:褐飞虱的 “繁殖加速器”

研究团队聚焦两种常用的大环内酯类杀虫剂 —— 甲维盐和阿维菌素。研究发现,当褐飞虱接触到 “亚致死剂量” 的这两种农药时(即剂量不足以杀死害虫,但会产生生理影响),雌虫的繁殖能力会发生惊人变化。

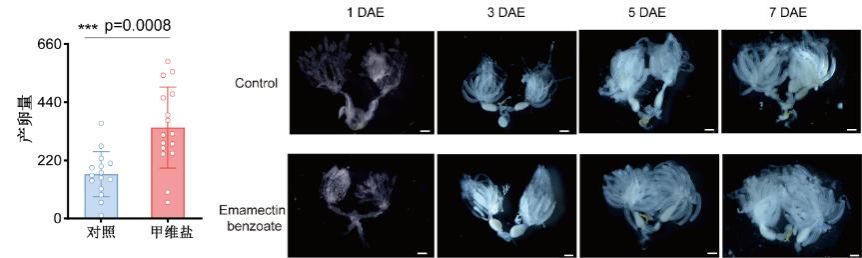

研究发现,经亚致死剂量农药处理后,褐飞虱雌虫的卵巢发育速度明显加快,体内成熟卵的数量大幅增加,最终单雌产卵量比没接触农药的对照组显著提高。这意味着,少量农药不仅没抑制害虫繁殖,反而成了它们的 “繁殖加速器”(图1)。

图1 亚致死剂量甲维盐暴露后刺激褐飞虱繁殖力提高和卵巢发育

保幼激素:调控繁殖的 “关键开关”

为什么农药会让褐飞虱 “多生孩子”?研究团队从分子层面找到了答案 —— 关键在于一种叫 “保幼激素(JH)” 的物质。

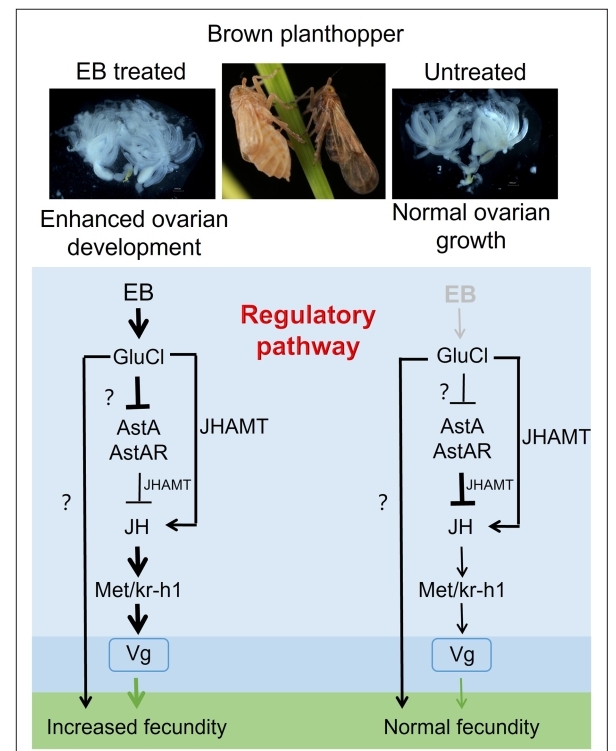

保幼激素是昆虫体内调控生长发育和繁殖的重要激素,对雌虫卵巢发育、卵的成熟至关重要。实验发现,接触亚致死剂量农药后,褐飞虱雌虫体内的保幼激素含量明显升高。同时,与保幼激素合成相关的基因 JHAMT,以及传递保幼激素信号的基因 Kr-h1,其活性也显著增强。

简单来说,农药通过 “激活” 这些基因,促进了保幼激素的合成与信号传递,就像给褐飞虱的繁殖系统按下了 “加速键”,让雌虫更快发育卵巢、产出更多卵,最终导致种群数量快速反弹。

神经肽信号:农药调控繁殖的 “中间桥梁”

进一步研究还发现,农药对保幼激素的调控并非 “直接动手”,而是通过一条 “中间桥梁”—— 神经肽信号通路实现的。

在昆虫体内,有一种叫 “抑咽侧体素 A(AstA)” 的神经肽,它的作用是抑制保幼激素的合成,相当于繁殖系统的 “刹车”。而甲维盐等农药会通过作用于褐飞虱体内的谷氨酸门控氯离子通道(GluCl),降低 AstA 及其受体(AstAR)的活性,相当于松开了保幼激素合成的 “刹车”。

当 “刹车” 被松开,保幼激素合成不再受抑制,加上 JHAMT 等基因的 “加速” 作用,褐飞虱的繁殖能力自然大幅提升。更有趣的是,这种调控具有 “物种特异性”—— 同样的农药处理,对与褐飞虱亲缘关系较近的灰飞虱、白背飞虱,甚至模式生物果蝇,都没有促进繁殖的效果,这也解释了为何只有褐飞虱会对这类农药产生 “再猖獗” 反应。

研究带来的实际启示:科学用药有了新指南

这项研究不仅破解了科学难题,更给农业生产带来了切实的指导意义。

过去,农民在防治稻纵卷叶螟(另一种水稻害虫)时,常使用甲维盐或阿维菌素。但由于褐飞虱与稻纵卷叶螟迁徙路径重叠、发生时间相近,褐飞虱很容易接触到这些农药的亚致死剂量,进而诱发 “再猖獗”。

基于这项研究,科学家建议:在水稻种植中,应避免或减少在褐飞虱发生期使用甲维盐、阿维菌素这类可能诱发其繁殖的农药。同时,研究中发现的保幼激素合成相关基因(如 JHAMT)、抑咽侧体素信号通路基因(如 AstA/AstAR),也为研发新型、安全的褐飞虱防控技术提供了潜在靶点 —— 未来或许能通过调控这些基因,从源头抑制褐飞虱的繁殖,减少对化学农药的依赖。

图2 亚致死剂量甲维盐暴露刺激褐飞虱繁殖的分子机制

该项研究由南京农业大学硕士生高扬、博士生苏少聪和邢霁阳作为共同第一作者完成,通讯作者为吴顺凡教授。南京农业大学高聪芬教授、瑞典斯德哥尔摩大学Dick R. Nässel教授、英国埃克塞特大学Chris Bass 教授参与指导。研究得到国家重点研发计划(2022YFD1700200)和国家自然科学基金面上项目(32472542)的支持。

文章链接:https://elifesciences.org/articles/91774

编:吴顺凡

校:张 聪

审:张 进